導入企業の約8割が実感する“見えない機会損失”の実態は?

Foonz株式会社は、企業のカスタマーサポート/コンタクトセンター部門の責任者・運用担当者を対象に、「IVR(自動音声応答システム)の導入実態とユーザー離脱の要因」に関する実態調査を実施。

カスタマーサポートの業務効率化を目的に、多くの企業でIVR(自動音声応答システム)の導入が進んでいる。一方で、ユーザーの離脱や不満、改善の停滞といった課題も表面化しており、ユーザー体験の質的向上が今後の課題とされている。実際にIVRを導入している企業がどのような課題を感じているのか、本調査から見えてきた実態と、今後の解決策の方向性をレポートする。

「IVR(自動音声応答システム)の導入実態とユーザー離脱の要因」に関する実態調査

多くの企業で業務効率化を目的に導入が進むIVR。その一方で、ユーザーの途中離脱や満足度の低下といった課題が深刻化し、顧客体験の質的向上が新たなテーマとなっている。IVRを導入している企業は、具体的にどのような課題を抱えているのだろうか。

同社では、企業のカスタマーサポート/コンタクトセンター部門の責任者・運用担当者を対象に、「IVR(自動音声応答システム)の導入実態とユーザー離脱の要因」に関する実態調査を実施した。本調査から見えてきた実態と、今後の解決策の方向性をレポートする。

調査概要

「IVR(自動音声応答システム)の導入実態とユーザー離脱の要因」に関する実態調査

【調査期間】2025年10月6日(月)~2025年10月7日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,005人

【調査対象】調査回答時に企業のカスタマーサポート/コンタクトセンター部門の責任者・運用担当者と回答したモニター

【調査元】Foonz株式会社(https://foonz.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

IVR(自動音声応答システム)を導入している企業は約8割!目的1位は「営業時間外の自動対応(夜間・休日対応)」

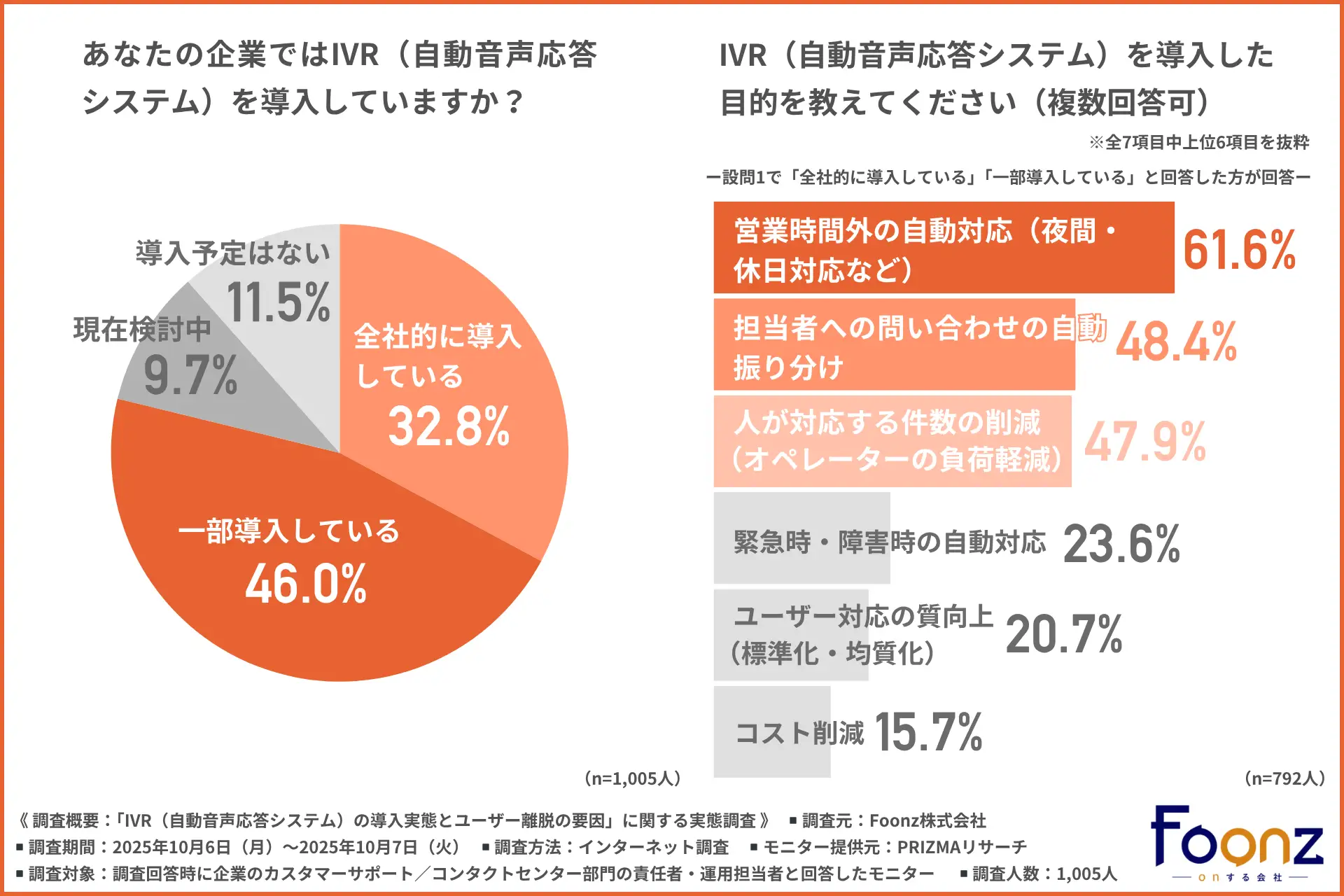

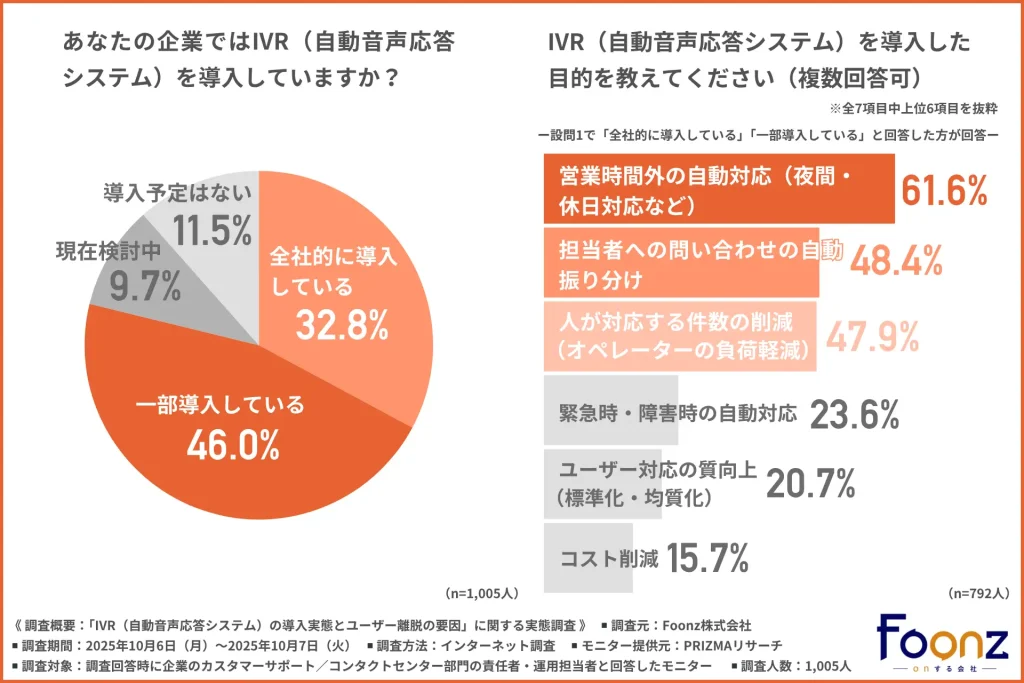

はじめに、「IVR(自動音声応答システム)の導入状況」について尋ねたところ、全体の約8割が『全社的に導入している(32.8%)』『一部導入している(46.0%)』と回答。

IVRはすでに多くの企業で何らかの形で活用されており、導入率は全体の約8割という水準となった。

導入規模に差はあるものの、ユーザー対応の効率化に向けた仕組みとして定着しているといえる。また、導入検討層も約1割存在しており、今後も利用拡大の余地があることがうかがえる。

続いて、IVRを導入済みの方に導入目的を尋ねると、『営業時間外の自動対応(夜間・休日対応など)(61.6%)』が最も多く、『担当者への問い合わせの自動振り分け(48.4%)』『人が対応する件数の削減(オペレーターの負荷軽減)(47.9%)』と続いた。

業務効率化の観点から「営業時間外の対応」や「オペレーターの負荷軽減」を重視する傾向が示された。IVRは単なる省力化手段ではなく、限られたリソースでユーザー対応を維持・改善するための基盤として導入されていることがわかる。

IVRの最大の課題は「ユーザーが途中で離脱しやすい」こと!8割以上がユーザーからの不満を実感

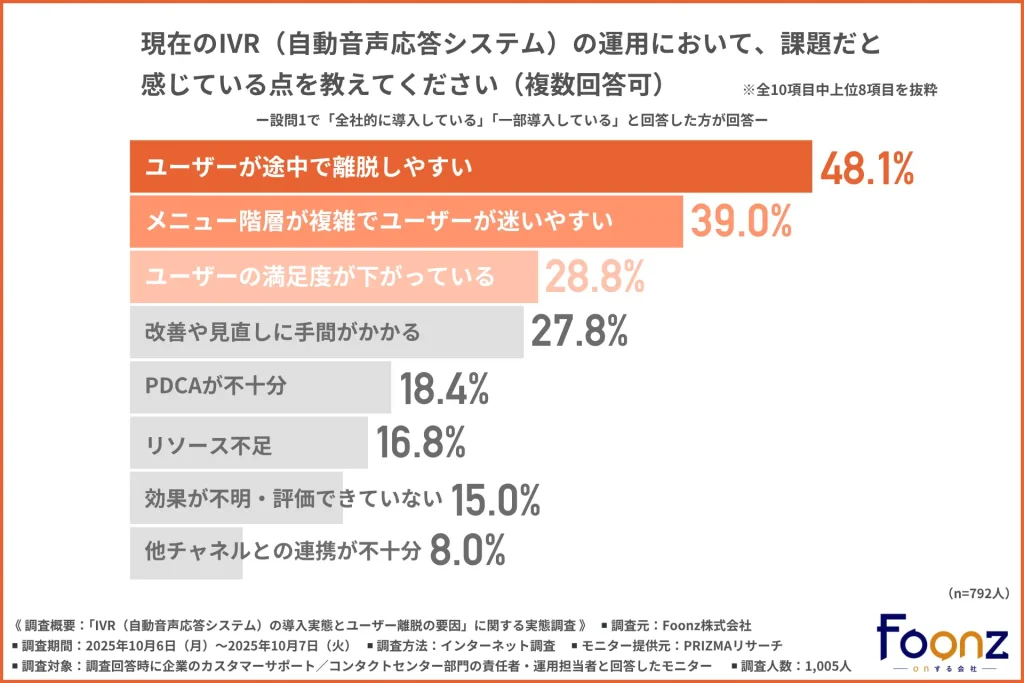

「現在のIVRの運用における課題点」について尋ねたところ、『ユーザーが途中で離脱しやすい(48.1%)』が最も多く、『メニュー階層が複雑でユーザーが迷いやすい(39.0%)』『ユーザーの満足度が下がっている(28.8%)』と続いた。

ユーザーが目的の選択肢にたどり着く前に離脱してしまうケースが多く、構成や案内設計の分かりにくさが大きな原因となっている可能性が示唆される。

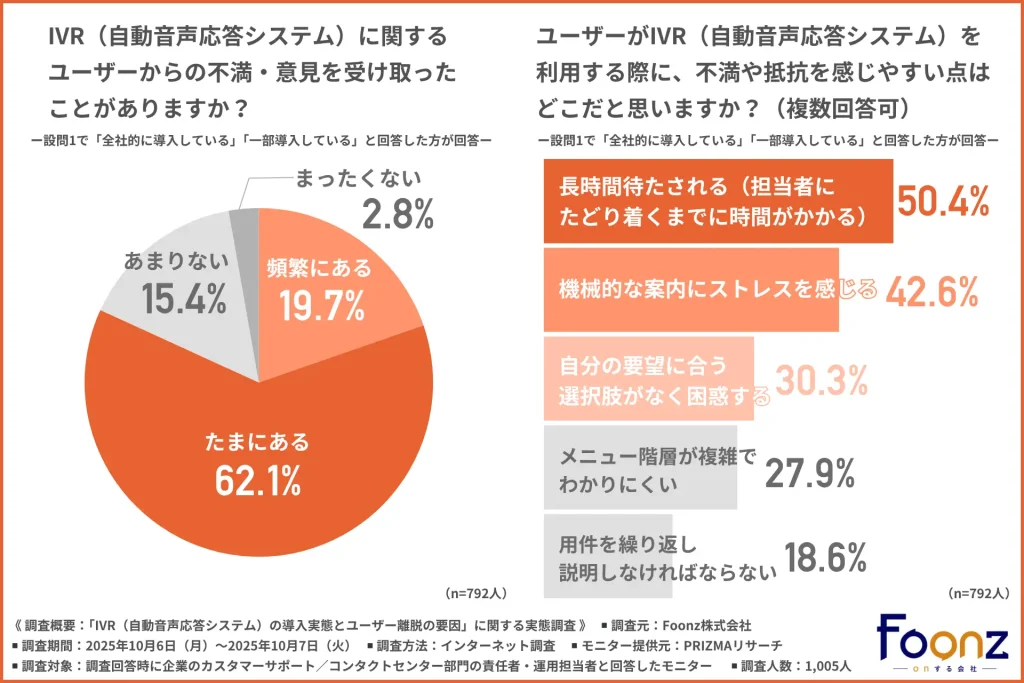

実際に「IVRに関するユーザーからの不満・意見を受け取ったことがあるか」について尋ねたところ、8割以上の方が『頻繁にある(19.7%)』『たまにある(62.1%)』と回答した。

多くの企業が、IVRに対するユーザーの不満を直接的に受け取っている実態が明らかになった。

では、ユーザーは何に不満を感じているのだろうか。

「ユーザーがIVRに不満・抵抗を感じやすい点」について尋ねたところ、『長時間待たされる(担当者にたどり着くまでに時間がかかる)(50.4%)』が最も多く、『機械的な案内にストレスを感じる(42.6%)』『自分の要望に合う選択肢がなく困惑する(30.3%)』と続いた。

多くのユーザーが「時間」と「柔軟性」に関することに不満を抱いていると考えられており、IVRの構造設計や音声UXの最適化が課題といえる。

心理的ストレスの蓄積がユーザー離脱を招く要因となっている可能性が示された。

8割以上が「IVRが原因のユーザー離脱」を実感。しかし改善は後手に

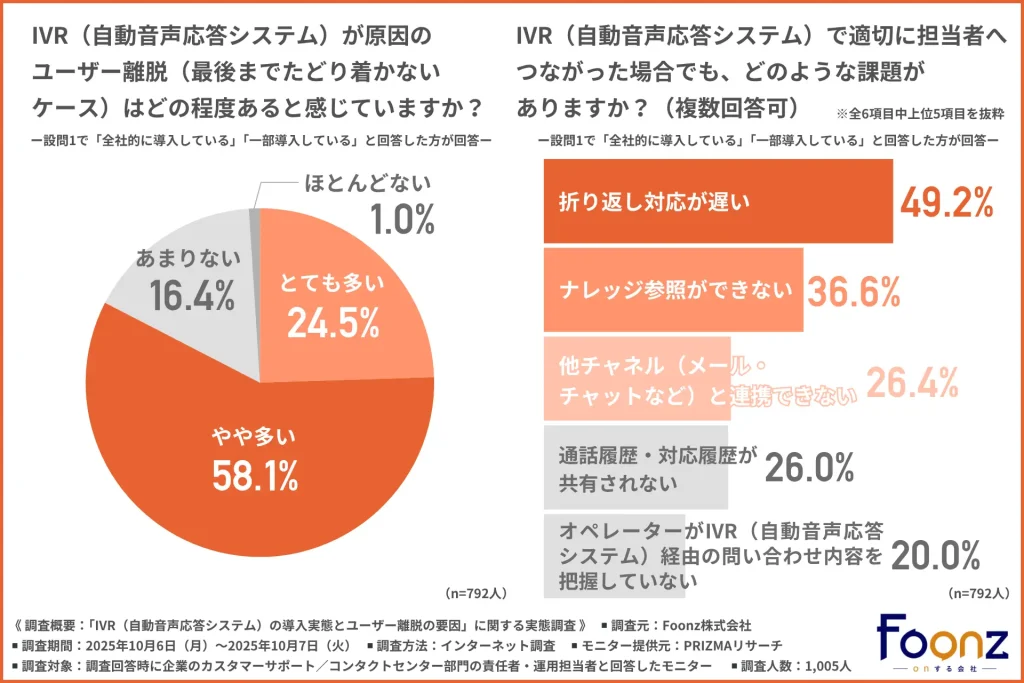

「IVRが原因のユーザー離脱の有無」について尋ねたところ、8割以上の方が『とても多い(24.5%)』『やや多い(58.1%)』と回答。

企業側もユーザーの離脱を実感しており、これはIVRの設計や導線が、ユーザーにとって直感的に使いづらい状態にあることを示している。

IVR(自動音声応答システム)の構成がユーザーの行動にどのような影響を及ぼすかを定量的に検証し、継続的に最適化する必要があると考えられる。

「IVRで適切に担当者へつながった場合でも、どのような課題があるか」ついて尋ねたところ、『折り返し対応が遅い(49.2%)』が最も多く、『ナレッジ参照ができない(36.6%)』『他チャネル(メール・チャットなど)と連携できない(26.4%)』と続いた。

IVRが適切に機能しても、その後の対応品質が十分でないとユーザー満足度は向上しない。

運用部門間のデータ連携やナレッジ活用体制の整備が、次の改善フェーズとして重要といえるだろう。

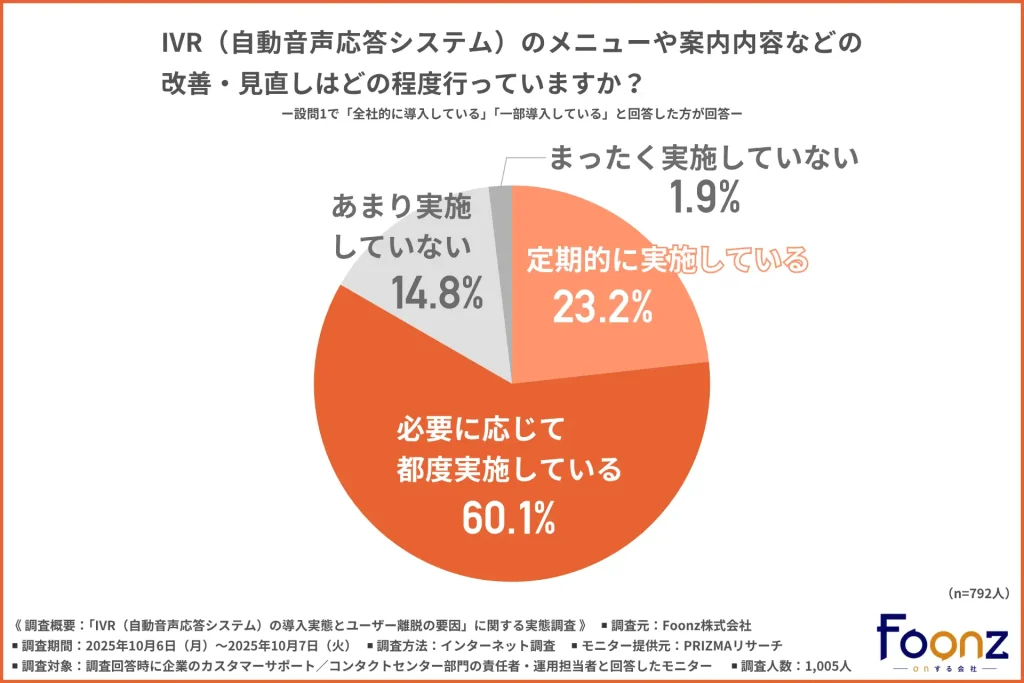

「IVRのメニューや案内内容などの改善・見直しをどの程度行っているか」について尋ねたところ、『必要に応じて都度実施している(60.1%)』が最も多く、『定期的に実施している(23.2%)』と続いた。

この結果は、多くの企業が問題顕在化後の「受け身」の対応に留まっている実態を示している。更新の手間やコストが障壁となり、継続的な改善サイクルを回せていないことが、ユーザー体験の向上を妨げる一因となっているのではないだろうか。

改善のカギは「AI自動応答との連携」。効率化の先にある“体験価値”向上へ

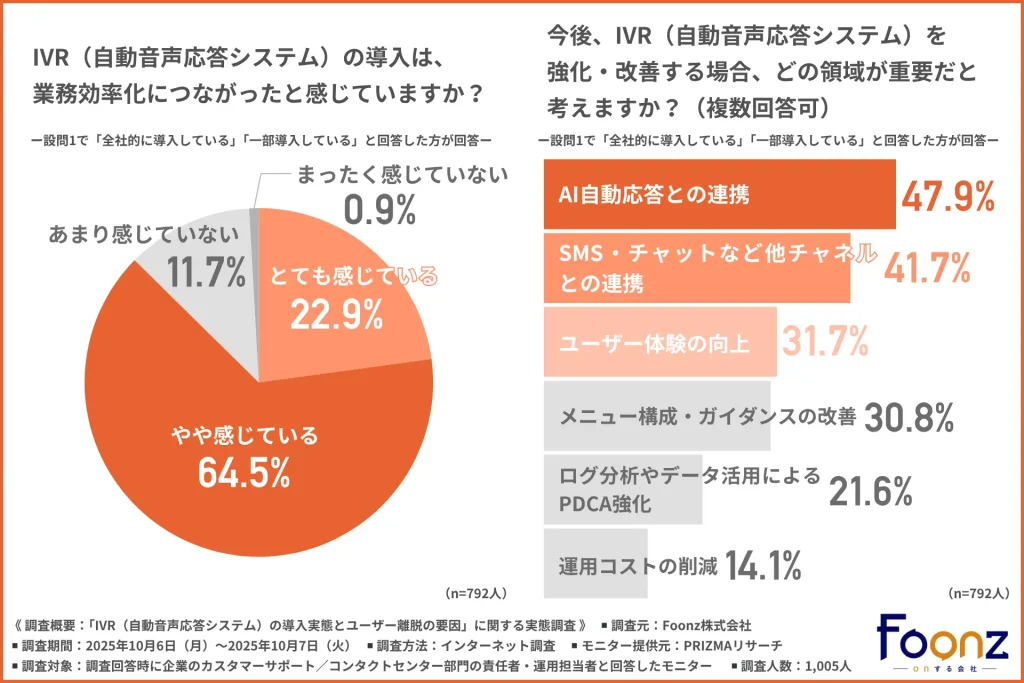

「IVRの導入は、業務効率化につながったと感じているか」について尋ねたところ、約9割が『とても感じている(22.9%)』『やや感じている(64.5%)』と回答。IVRが業務負荷軽減に貢献していることは間違いない。

だからこそ、次の一手として「ユーザー満足度との両立」が問われている。

最後に、「今後IVRの強化・改善で重要だと考える領域」について尋ねたところ、『AI自動応答との連携(47.9%)』が最も多く、『SMS・チャットなど他チャネルとの連携(41.7%)』『ユーザー体験の向上(31.7%)』と続いた。

これは従来のシナリオベースのIVRでは対応しきれない、複雑な問い合わせに対して、より柔軟でパーソナライズされた対応を可能にするAIへの期待の表れである。

今後のIVR運用では、単なるシステム改善にとどまらず、AIを起点とした体験価値の向上と、チャネル横断の全体設計がカギとなることが読み取れる。

まとめ:IVR(自動音声応答システム)の次なる進化は「ユーザー体験の起点」への再定義

今回の調査で、IVRが多くの企業で業務効率化に貢献する一方、「ユーザーの途中離脱」という深刻な課題を抱えていることが明らかになった。

・現状と目的: 約8割が導入済み。主な目的は「営業時間外対応」など業務効率化。

・顕在化する課題: 最大の課題は「ユーザーの途中離脱」。待ち時間や機械的な対応への不満が多く、8割以上の企業がユーザー離脱を実感。

・改善の停滞: 多くの企業で改善は「都度対応」に留まり、継続的な改善サイクルが回っていない。

・未来への展望: 解決策として「AI自動応答との連携」への期待が最も高く、次世代の顧客体験創出が求められている。

IVRを単なる「業務効率化ツール」から「ユーザー体験の起点」へと再定義し、ユーザー視点で設計・改善を行っていくことが、今後の企業競争力を左右する重要なカギとなるだろう。

出典元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000032195.html