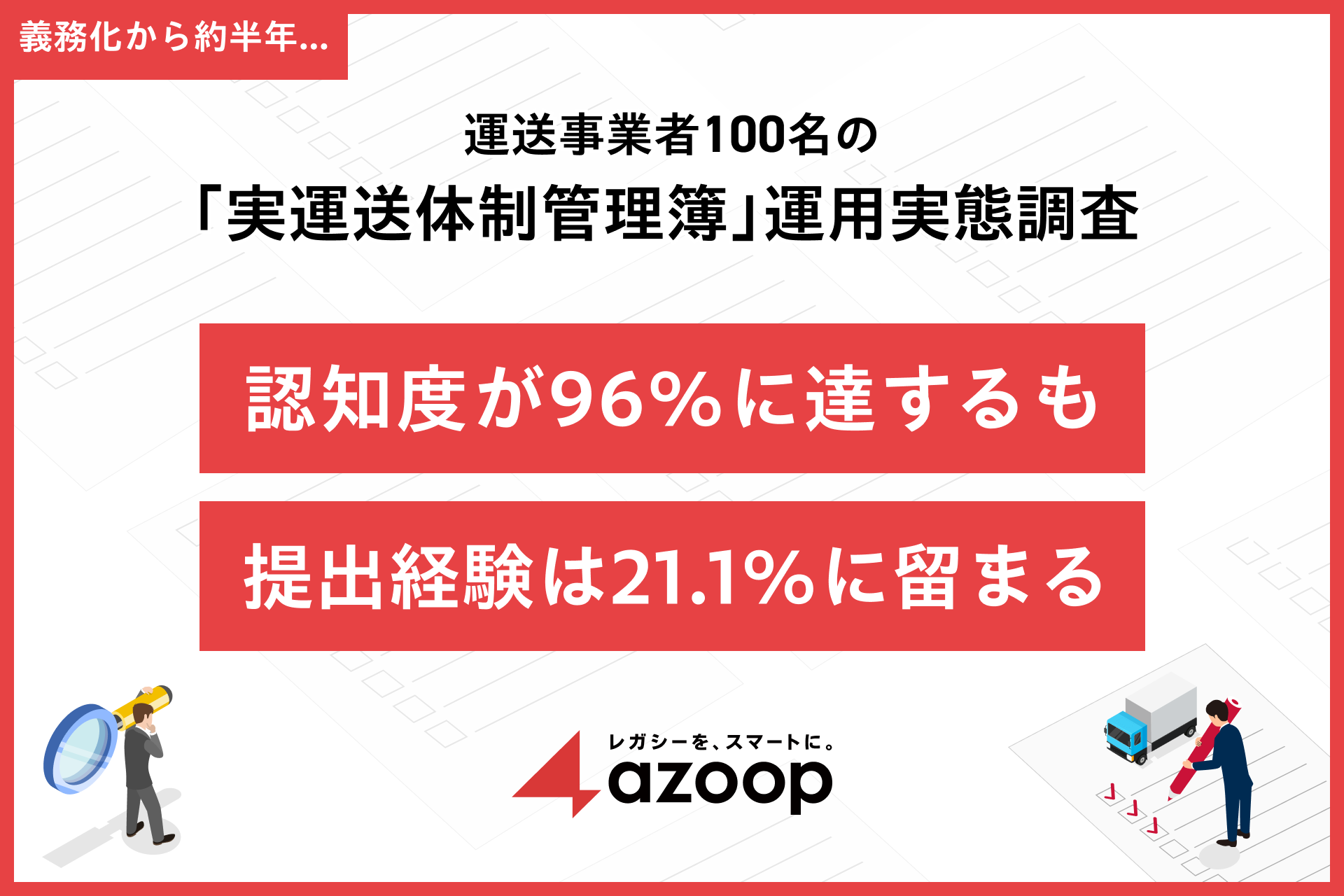

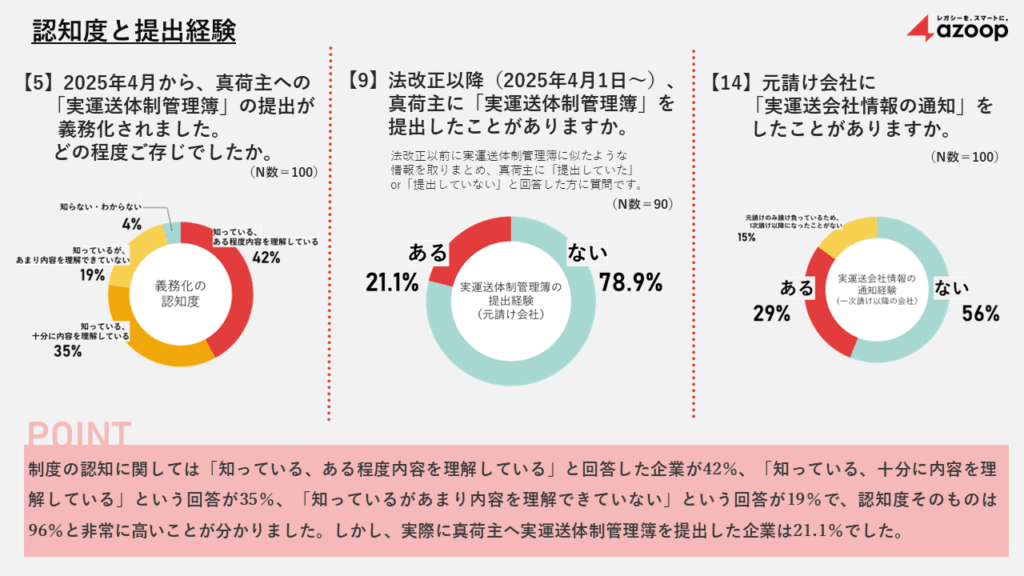

株式会社Azoopは、2025年4月から義務化された実運送体制管理簿に関して、元請け・一次請け以降の運送事業者100名を対象に実態調査アンケートを実施した。調査結果によれば、制度の認知度は96%という極めて高い水準であった一方、実際に提出経験を有する事業者はわずか21.1%にとどまった。義務化開始から半年が経過した現時点で、多くの運送事業者が制度について認識していたものの、情報共有の不足や事務作業の増加といった課題に直面し、実務としての運用は十分に浸透していなかった。

調査背景・概要

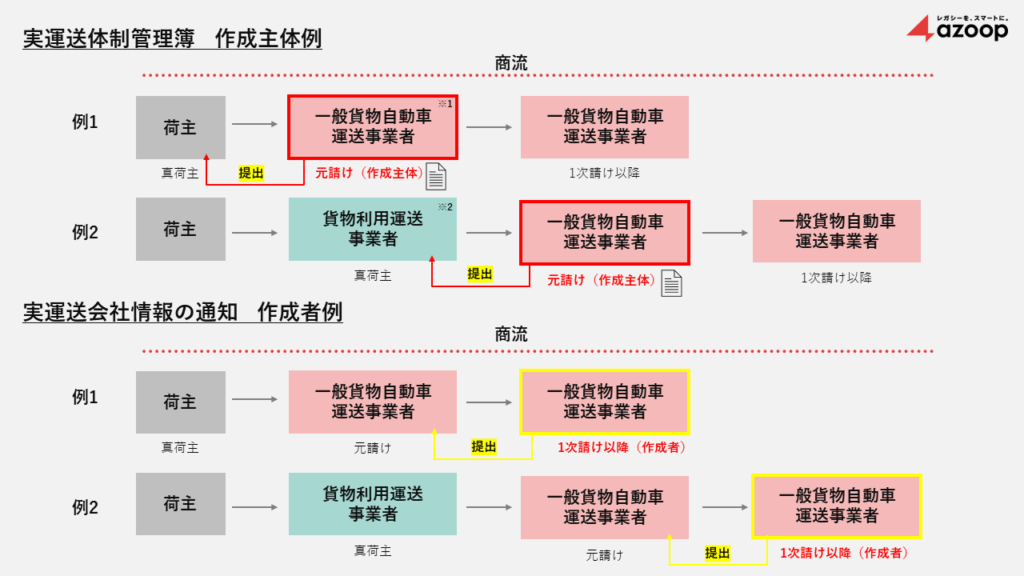

2025年4月から、運送事業者に対して実運送体制管理簿の提出が義務付けられた。実運送体制管理簿は、元請けから下請け、再下請けに至るまでの多重下請け構造を可視化し、長時間労働、低賃金、ドライバー不足といった弊害の解消を目的として導入された制度である。元請け企業には、荷主からの依頼に基づき、運送がどのような委託構造を経由して実施されたのかを記録する義務が課せられた。なお、実運送体制管理簿は紙媒体による作成も認められるが、Excel等の電子データや専用システムを用いた作成・保存も認められており、効率化の観点から電子化が推奨された。制度施行後半年が経過した現時点で、本調査はこの新たな制度が物流現場にどの程度浸透し、実際にどのように運用されているのかを明らかにするために実施されたものである。

調査結果のまとめ

実運送体制管理簿は、多重下請け構造及びそれに伴う弊害(長時間労働、低賃金、ドライバー不足)の解消を目指す制度であった。調査結果では、多重下請け構造そのものが解消されたと認識する企業が約3割存在していたことから、制度は一定の効果を発揮し始めていた。一方、6割以上の企業は、作成に必要な情報共有を依頼元から十分に受けておらず、提出が進んでいない現状が確認された。また、「事務作業が増えるだけ」と捉える見方も多く、制度が業界に完全に浸透し、その目的が十分に理解されていなかったことが明らかとなった。多重下請け構造は解消されたにもかかわらず、回答企業の85%が弊害の解消が達成されていないと回答しており、その中には「運賃への価格転嫁が依然として困難である」「労働時間が短縮されたとは言い難い」といった意見が含まれていた。これらの課題を解決するためには、元請けから下請けへの情報共有を円滑にする仕組みの構築と、制度運用プロセスの簡素化による運送企業の事務負担の軽減に、業界全体で取り組む必要があると考えられる。

調査の詳細

調査結果からは、実運送体制管理簿の制度について認知は高かったものの、多くの運送事業者において実際の提出が行われていなかった実態が浮かび上がった。

調査結果のトピックス

① 義務化の認知が96%に達したにもかかわらず、提出経験は21.1%に留まる

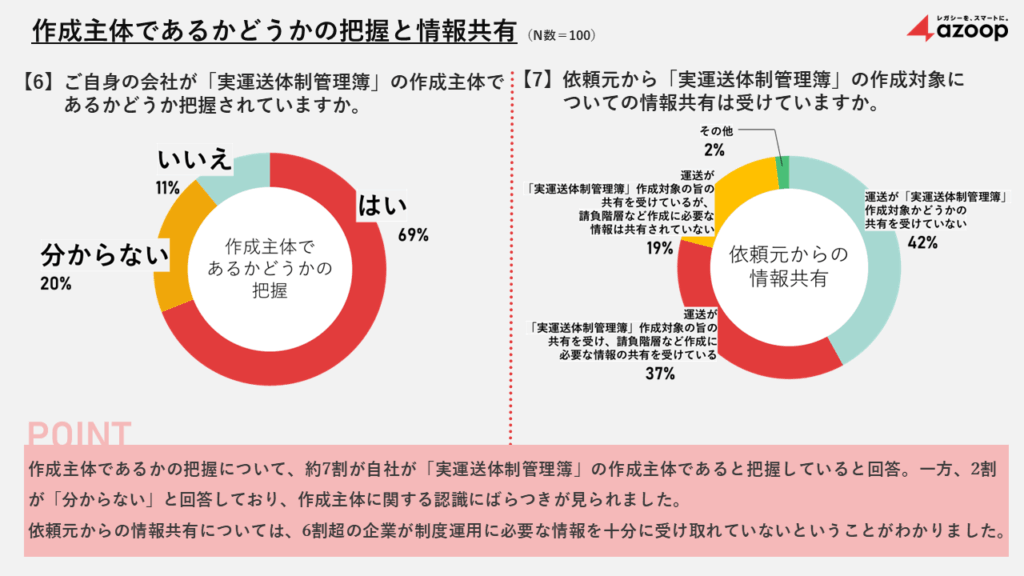

② 6割以上の企業が情報共有の不足を感じている

③ 事務作業の総合的な増加

④ 多重下請け構造が解消されていないとする企業が全体の60%を占め、制度の目的と現状との間に大きなギャップ

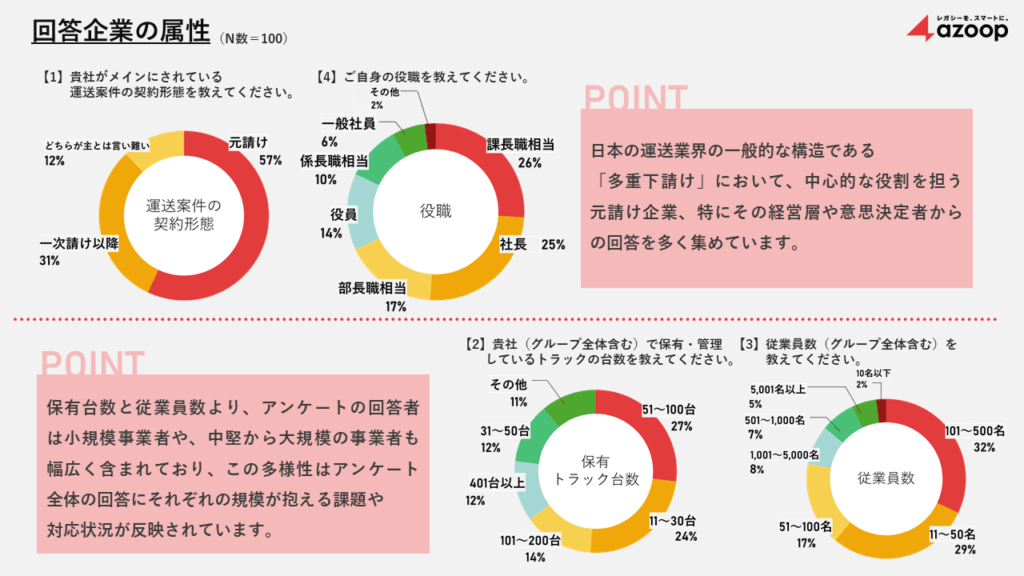

回答企業について

回答企業は、日本の運送業界における一般的な多重下請け構造の中で、中心的な役割を担う元請け企業、特にその経営層や意思決定者から多くの回答が集められた。また、保有台数や従業員数の規模から、今回の調査には小規模事業者から中堅、大規模事業者まで幅広い層が含まれており、その多様性は各社が抱える課題や対応状況を反映していた。

Topic① 義務化の認知は96%と非常に高かったが、提出経験は21.1%に過ぎなかった

制度の浸透は限定的であった。『知っている、ある程度内容を理解している』と回答した企業が42%、『知っている、十分に内容を理解している』と回答した企業が35%、さらに『知っているがあまり内容を理解していない』とする企業が19%であり、総認知率は96%に達していた。一方、真荷主へ実運送体制管理簿を提出した企業は21.1%に留まった。これは、制度施行当初の状況であったことに加えて、真荷主側からの提出要請が十分に行われなかったか、制度の対象取引が限定的であった可能性を示唆している。多くの運送企業は現状を「必要になった際に対応する」とする待機状態にあった。

Topic② 6割以上の企業が情報共有の不足を感じた

制度が円滑に運用されなかった主な要因は、情報共有の不足であった。運送企業が管理簿を作成するためには、依頼元から案件が対象である旨の通知や、請負階層に関する情報が必要であったが、本調査では「運送が実運送体制管理簿作成対象であるとの情報共有がなかった」とする回答が42%、また「作成対象であるものの、請負階層など必要な情報が十分に共有されなかった」とする回答が19%を占めた。結果として、6割以上の企業が必要情報の提供に不十分さを感じていた。これは、制度の要件がサプライチェーン全体で十分に共有・理解されていなかったことを示し、現場における運用を阻む大きな障壁であった。

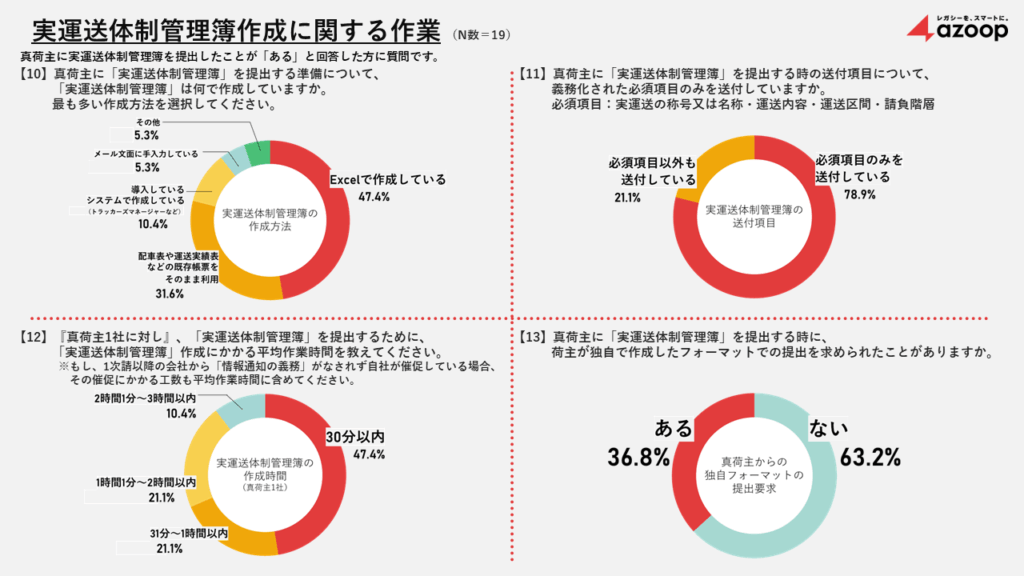

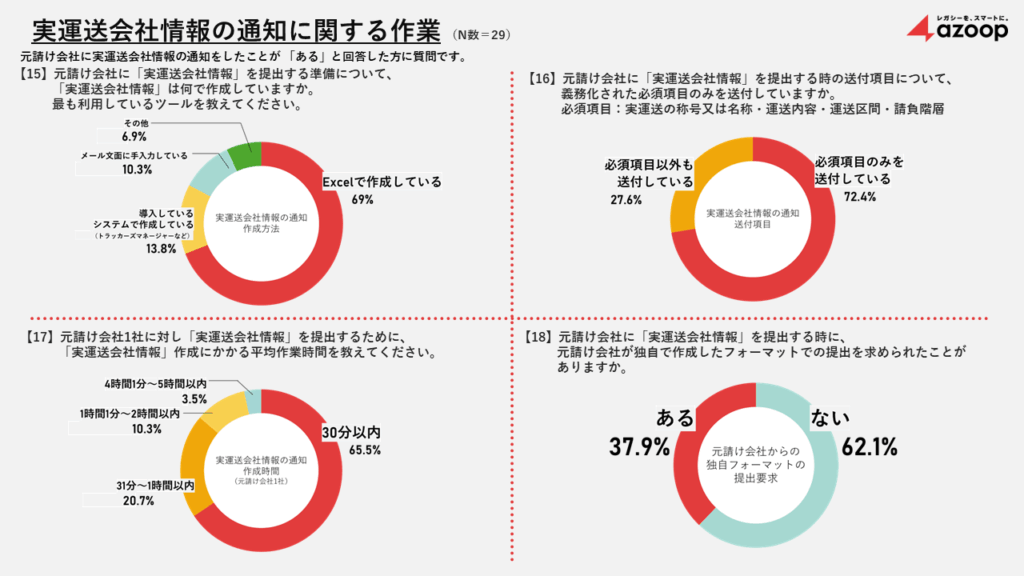

Topic③ 事務作業の総合的な増加

実運送体制管理簿の提出義務化により、運送企業では新たな事務作業が発生した。個別の作成作業は短時間で済む場合もあったが、実際に提出を行っていた元請け企業の約4割は、各荷主もしくは依頼元ごとに異なる独自フォーマットでの提出を求められていた。これにより、1件あたりの作業時間は短くとも、取引先の増加に伴い総合的な事務負担が増大する結果となった。また、「事務作業が増えるだけ」や「形だけの制度である」といった自由回答からは、現場が本制度を単なる書類作成の追加負担と認識していたことが伺えた。

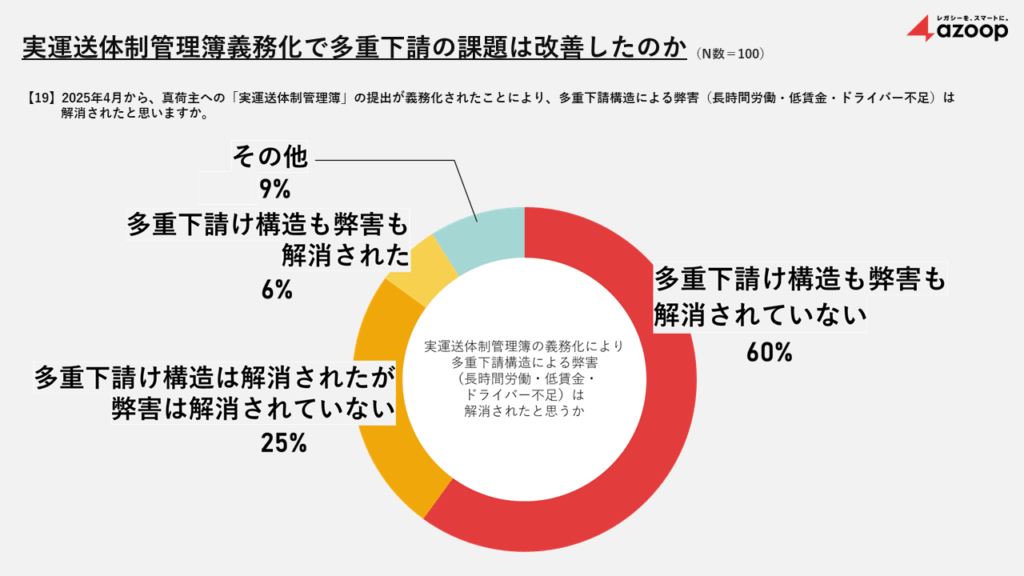

Topic④ 多重下請け構造の解消状況

制度が目指す多重下請け構造の解消およびそれに伴う弊害(長時間労働、低賃金、ドライバー不足)への影響についての質問では、「多重下請け構造も弊害も解消されていない」と回答した企業が60%、「多重下請け構造は解消されたが、弊害は解消されていない」と回答した企業が25%を占めた。これにより、制度が本来目指す目的と現状との間に大きなギャップが存在していたことが明らかとなった。ただし、「多重下請け構造も弊害も解消された」と回答した企業も全体の6%存在しており、一定の改善傾向が見られた。

調査主体 :株式会社Azoop

調査方法 :インターネット調査(Googleフォームによる)

調査対象 :運送業界に携わっている者

有効回答数:100件

調査期間 :2025年7月1日(火)~31日(木)

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000042729.html