CX改善プラットフォームを提供する株式会社Sprocketは、全社的な生成AI活用の実態と成果について社内調査を実施した。

その結果、一人あたり平均で月あたり約36時間、回答のあった社員全体で月あたり約2,500時間の業務リソースの創出を実現していることが明らかになった。

回答者の76.8%が「毎日複数回」生成AIを活用しており、社員の働き方において「作業から思考へ」という質的変革が進んでいる。

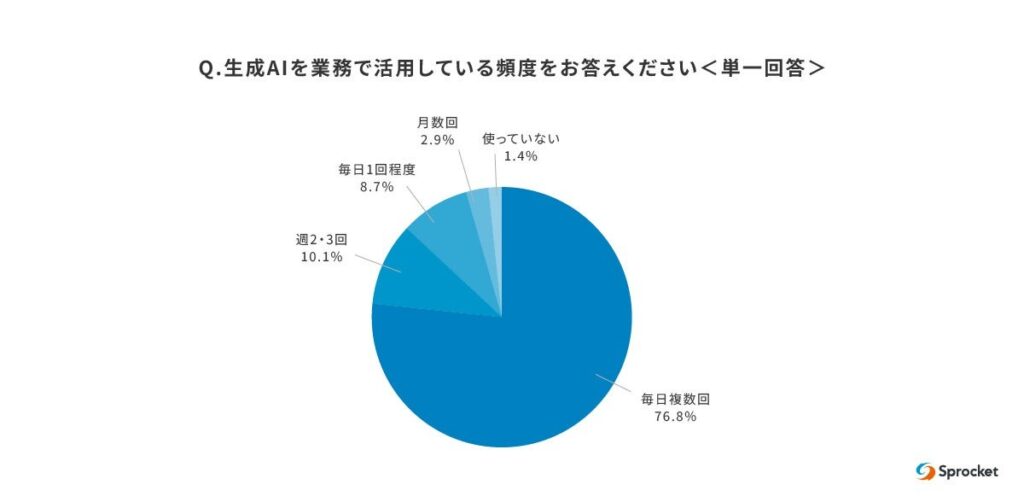

76.8%が「毎日複数回」生成AIを活用

生成AIを業務で活用している頻度を尋ねたところ、「毎日複数回」が76.8%で最多となった。「週2・3回」10.1%、「毎日1回程度」8.7%と続き、多くの社員が日常的に生成AIを活用している実態が明らかになった。

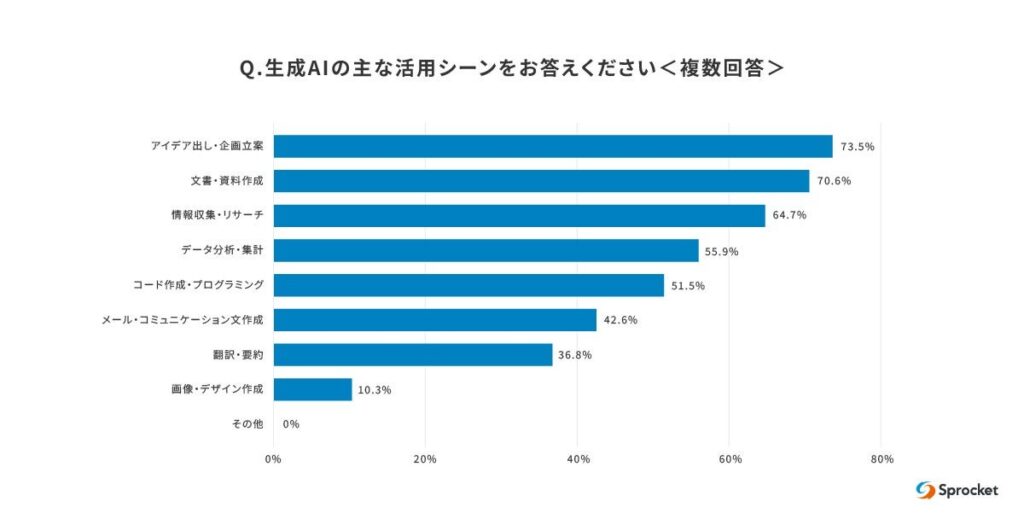

業務のあらゆるシーンで生成AIを活用

生成AIの主な活用シーンを複数選択で尋ねたところ、「アイデア出し・企画立案」や「文書・資料作成」は回答率が70%以上となり、多くの社員が積極的に利用していることがわかった。

一方、「画像・デザイン作成」への活用は一部にとどまりまった。この結果は、社内においてデザイン業務の比重が小さいことを反映したものだ。

定型業務の効率化だけではなく、「アイデア出し・企画立案」という創造性や発想力が問われる業務においても、アイデアを検討する対話相手として生成AIが積極的に活用されている様子がうかがえる。

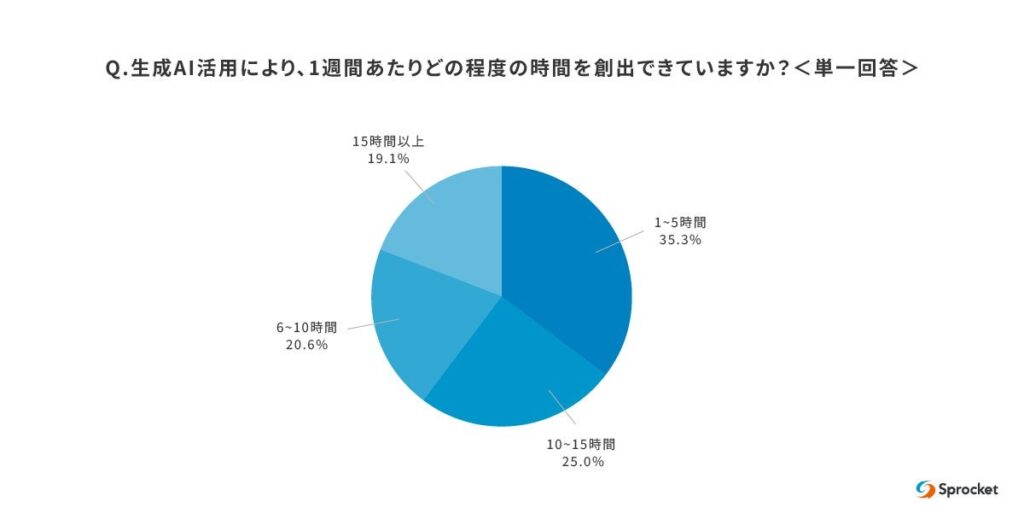

生成AIにより月あたり約2,500時間の業務リソースを創出

生成AI活用により1週間あたりどの程度の時間を創出できているかを尋ねたところ、「1~5時間」が35.3%で最多となった。「10~15時間」25.0%、「6~10時間」20.6%と続き、「15時間以上」も19.1%に上った。

集計にあたっては、各時間帯の中央値を代表値として採用した。例えば、「1~5時間」は3時間、「15時間以上」は上限を設定せず17.5時間とした。

その結果、回答のあった69名の合計で週あたり624時間を創出できていたことがわかった。これを4倍すると、月あたり2,496時間の創出となる。

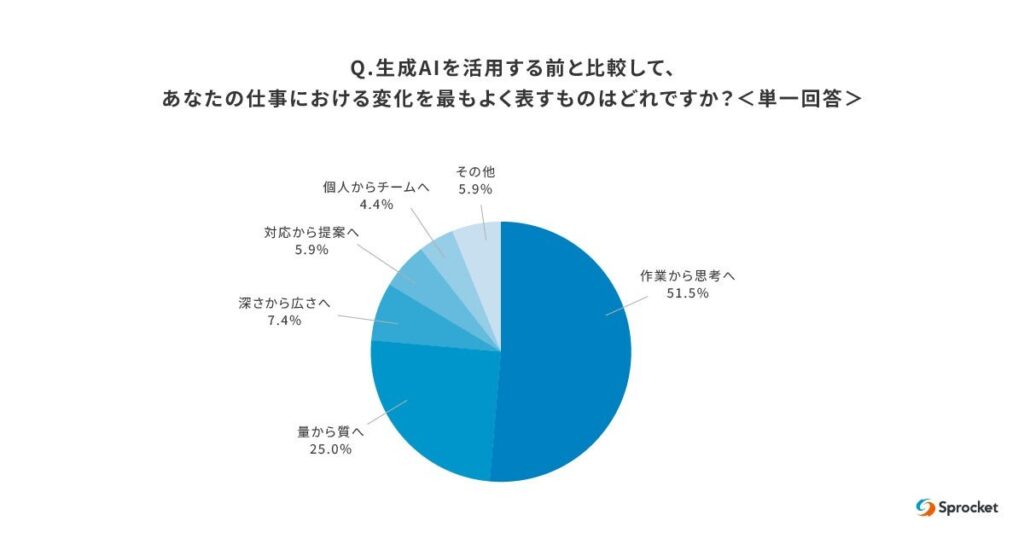

「作業から思考へ」業務の質的変革を実現

「生成AIを活用する前と比較して、仕事における変化を最もよく表すもの」を以下の選択肢で尋ねた。

- 作業から思考へ:単純作業が減り、戦略的思考の時間が増えた

- 個人からチームへ:自分の業務効率化により、チーム支援の時間が増えた

- 対応から提案へ:受動的な業務対応から、能動的な提案活動が増えた

- 量から質へ:こなす業務量は同じでも、アウトプットの質が向上した

- 深さから広さへ:特定業務に集中していたが、幅広い業務にチャレンジできるようになった

- その他

- 特に変化は感じていない

その結果、「作業から思考へ」が51.5%で最多、「量から質へ」が25.0%と続いた。

効率化により創出された時間を思考に充てることで、成果物の質を高めることができた様子がうかがえる。

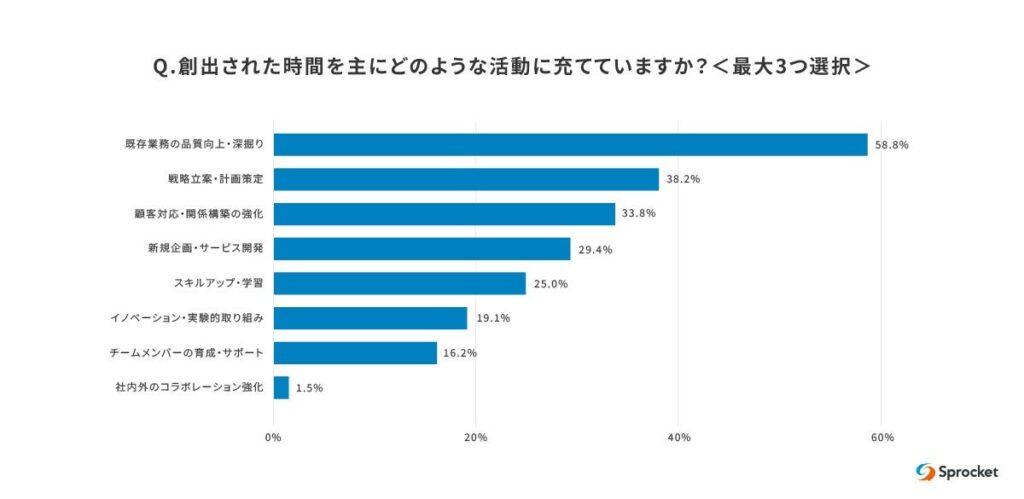

創出された時間は既存業務の品質向上・深掘りに活用

創出された時間を主にどのような活動に充てているかを最大3つ尋ねたところ、「既存業務の品質向上・深掘り」が58.8%で最多。「戦略立案・計画策定」38.2%、「顧客対応・関係構築の強化」33.8%と続いた。

単なる業務量の削減ではなく、社員がより付加価値の高い業務へ時間を投資できるようになっている。

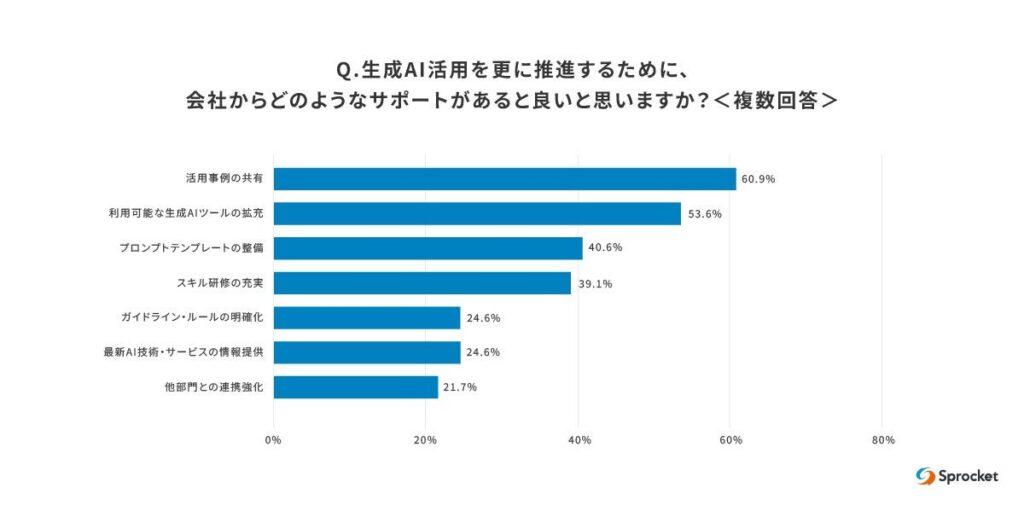

会社のサポートとして「活用事例の共有」を重視

生成AI活用を更に推進するために会社からどのようなサポートがあると良いかを複数選択で尋ねたところ、「活用事例の共有」が60.9%で最多となった。次いで「利用可能な生成AIツールの拡充」53.6%、「プロンプトテンプレートの整備」40.6%、「スキル研修の充実」39.1%と続いた。

具体的な活用事例を共有し、組織全体で知見を蓄積していくことが期待される。

出典元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000032195.html