近年、物流・運送業界では「人手不足」が深刻な課題となっています。EC市場の拡大により業務量が増える一方で、ドライバーや倉庫作業員の確保が追いつかず、「現場が回らない」「残業が常態化している」といった声も多く聞かれます。

本記事では、物流業界における人手不足の現状と、その背景にある構造的な課題を分かりやすく整理し、人手不足に立ち向かうための現実的な解決策を解説します。

▼知っておきたい、物流の頻出単語を一冊にまとめた資料です!▼

物流・運送業界が直面する現状とは

物流・運送業界は、私たちの生活や経済活動を支えるインフラとして重要な役割を担っています。特に近年はEC市場の拡大や多様化する消費者ニーズにより、宅配便の取扱個数が過去最高を更新(※出典1)するなど、物流業務の需要は増加の一途をたどっています。

一方で、現場では慢性的な人手不足や長時間労働といった課題が解消されないまま継続し、「人が足りない状態でなんとか回している」といったケースも聞かれます。

加えて、「働き方改革関連法」により、2024年4月からトラックドライバーの年間時間外労働時間に960時間の上限規制が適用されました(いわゆる「2024年問題」※出典2)。これにより、従来の長時間労働に頼っていた物流体制の維持が困難になりつつあります。

さらに、具体的な対策を講じなければ、2024年度には輸送能力が約14%(4億トン相当)、2030年度には約34%(9億トン相当)不足する可能性があるとも指摘されています(※出典3)。このままでは、物流サービスの安定供給にも影響が及ぶ恐れがあります。今後は、現場の負担軽減と効率化を両立させる取り組みが、より一層求められていくでしょう。

<国交省 日本郵便の運送業許を取り消し>

2025年6月25日、日本郵便は点呼業務の不備により、国土交通省からトラックなど約2,500台の車両を使った運送事業の許可を取り消されました。これにより、地域間の配送や大規模な集荷業務に支障が生じ物流に大きな影響が出る可能性があります。

※出典:

(1)国土交通省「令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について」

2023年度の宅配便取扱個数は50億733万個で、9年連続で過去最多となっています。

(2) 国土交通省「物流の2024年問題について」

(3)国土交通省「物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題」

▼BODの物流代行サービスなら、流通加工やキッティングなどの関連業務まで承ります!▼

物流業界で人手不足が深刻化している理由

物流業界の人手不足は、単なる一時的な人材難ではなく、複数の構造的な要因が絡み合っているのが実情です。この章では、特に影響の大きい3つの背景について整理します。

少子高齢化が進み、担い手が減少

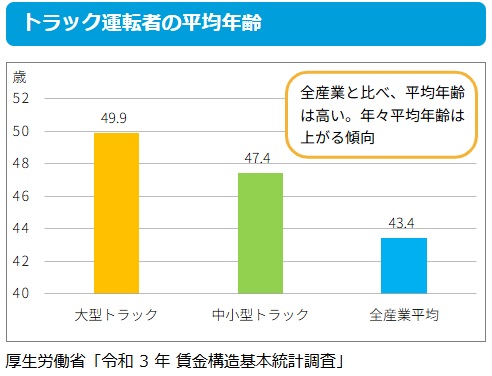

日本全体で少子高齢化が進む中、物流業界でも若年層の人材確保が年々難しくなっています。特に物流現場では、高齢化が進行する一方で若い担い手が定着しにくく、世代構成のバランスが崩れがちです。

厚生労働省の調査によると、トラックドライバーの平均年齢は全産業と比べて高いという結果が報告されています。少子化により若年層の参入が限られている現状では、将来的な人材不足がさらに深刻化することが予想されます。今後は、多様な人材が活躍できる雇用体制の整備も重要な視点です。

出典: 厚生労働省「統計からみるトラック運転者の仕事」

長時間労働と賃金水準のミスマッチ

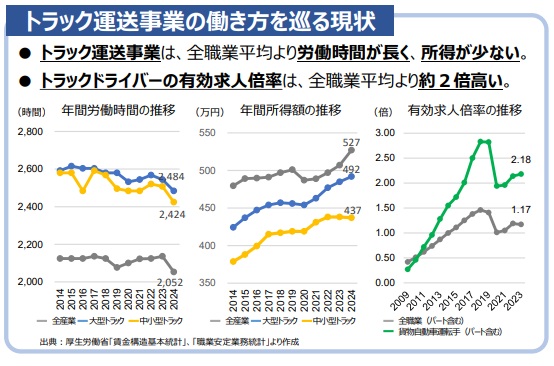

物流業界では、荷物の量や配送距離によって勤務時間が変動しやすく、長時間労働が常態化している実態があります。特にトラック運送事業では、早朝から深夜に及ぶ勤務や待機時間の発生が珍しくなく、生活リズムが不規則になりやすい点が大きな課題です。

国土交通省の資料によれば、トラック運送業は全職業平均と比べて労働時間が長い一方で、所得水準は低い傾向にあります。つまり、「長く働いても収入が見合わない」と感じる人が多い環境にあるといえるでしょう。

このような労働環境では、特にワークライフバランスを重視する若年層から敬遠されやすく、人材の定着が難しいのが現状です。結果として採用難と離職のサイクルが続き、人手不足の悪循環が生まれています。

出典:国土交通省「物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題(令和5年)」

デジタル化の遅れによる非効率性

物流業界では、依然として紙ベースの帳票管理や電話・FAXによる連絡が多く、業務効率を圧迫しています。特に中小事業者では、システム投資が進んでおらず属人的な業務フローが温存されているケースも少なくありません。

アナログな運用は人材に依存する範囲を広げてしまい、非効率さが人手不足をさらに深刻化させる原因となっています。また、ITに不慣れな従業員が多い現場では、業務改善に向けた取り組み自体が進みにくいという課題もあります。

▼大量の紙書類を電子化して、効率的に管理しませんか?まずはこちらの資料をご覧ください!▼

物流業界の人手不足に向けた具体的な対策

物流業界の人手不足に立ち向かうためには、構造的な課題を正しく把握したうえで、「業務そのものの効率化」や「働きやすい環境づくり」など、複数の視点から現場改善に取り組むことが重要です。

業務効率化を支える物流システムの導入

人手不足が深刻化する中、現場の業務効率を上げるために、物流システムの導入が効果的です。例えば「倉庫管理システム( WMS )」は、入出荷や在庫管理をデジタル化し、ミスや手間を削減できます。「輸配送管理システム( TMS )」は配送ルートや進捗を最適化でき、ドライバーの負担軽減にもつながるものです。

これらのシステムは、特別なITスキルがなくても使える製品も多く、アナログ作業が多い現場ほど導入効果が出やすいのが特徴です。すべての業務を一度にデジタル化する必要はありません。まずは負荷の大きい部分から見直すことで、無理なく改善を進めることができます。

働きやすさを高める労働環境の整備

人手不足解消するには、採用活動の強化だけでなく、既存社員が安心して長く働ける職場環境づくりも重要です。離職を防ぎ、人材の定着率を高めるため、働きやすさの向上が鍵となります。具体的には、次のような取り組みが効果的です。

柔軟なシフト制や短時間勤務制度の導入

家庭やライフステージに応じた働き方を可能にし、多様な人材の活躍を促します。

職場環境や業務内容の見直し

過度な肉体労働や単純作業の繰り返しはモチベーション低下や離職の原因となります。作業負担の平準化や休憩スペースの整備など、小さな改善が離職防止に役立ちます。

こうした施策で「ここなら続けられる」と感じられる環境を整えれば、人材流出を防ぎ、慢性的な人手不足の悪化を食い止められます。

▼初めてのアウトソーシングをご検討中の方、まずがこちらの資料をご覧ください!▼

物流代行サービス活用による業務分担

繁忙期や専門作業の人手不足を補うため、物流代行サービスの活用が効果的です。外部リソースに委託することで、自社スタッフは顧客対応やより付加価値の高い業務に集中できます。例えば、ピッキングや梱包の定型作業を外注すれば、人件費削減と社内リソースの有効活用が可能です。委託先の実績や品質管理体制をしっかり確認し、適切なパートナーを選ぶことが重要です。

繁忙期のリソース補完に有効

年末年始やセール期間など注文が急増する時期は、外部リソースで対応を柔軟に拡大できます。短期契約やスポット依頼ができる物流代行会社も増えています。

業務の一部外注化で社内負荷を軽減

ルーティン作業を外注することで、社内スタッフはコア業務に注力でき、業務品質向上や人材育成への投資余力も生まれます。外部委託のメリットを活かすためには、情報共有ルールやコスト管理など事前準備を怠らないことが成功のカギです。

▼物流代行について必要な情報が網羅されています。こちらの記事をご覧ください。▼

アウトソーシング活用が人手不足対策の一手に

物流業界では、今後も需要が拡大する一方で、生産年齢人口の減少による人手不足が長期化することが予想されます。こうした状況を踏まえ、アウトソーシングは有効な対策のひとつです。

物流代行サービスを活用することで、外部リソースを戦略的に活用でき、業務の効率化と負担軽減が同時に実現します。これにより社内リソースをコア業務に集中させ、競争力の強化にもつながります。

人手不足の課題を根本から解決し、持続可能な物流体制づくりにつなげるため、物流代行サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

物流の負担は、任せて整えるという選択肢

BODの物流代行サービスは、専任管理者が現場を統括し、効率化とコスト削減を両立します。

流通の過程で発生するキッティング・加工業務など、商品や運用に合わせた柔軟な対応も可能です!