法改正に企業追いつかず、義務化後も約40%が制度未導入

アラカルト型人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」を提供する株式会社エフアンドエムが、2025年10月に施行された育児・介護休業法改正に伴う「柔軟な働き方」に関する実態調査を実施。

人事担当者と一般従業員を対象にアンケートをおこない、制度整備の進捗状況や必要とされる支援について分析したところ、運用面の課題と人事・従業員のニーズのズレが浮き彫りになった。

柔軟な働き方、3つのギャップ(結果サマリー)

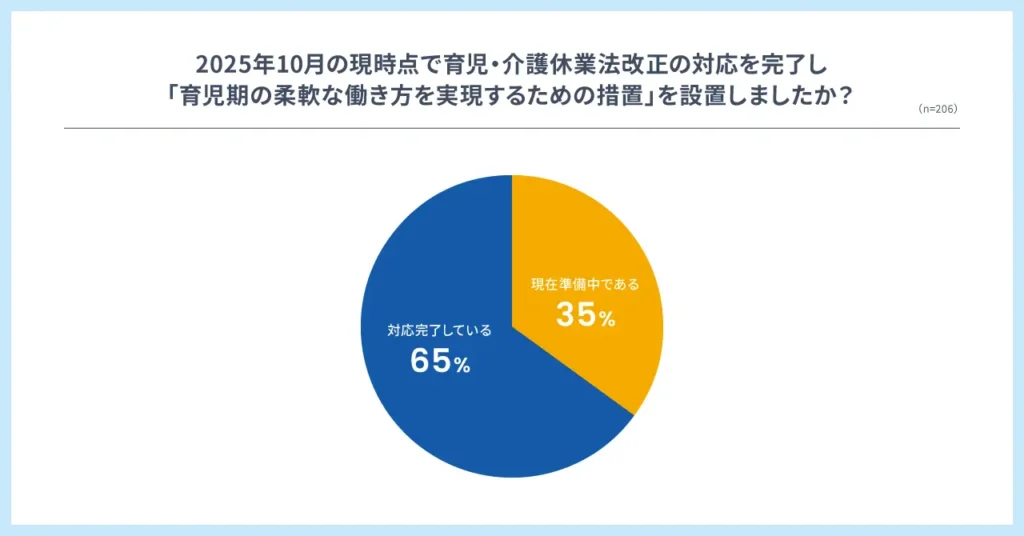

1.義務化されても、3社に1社がまだ準備中

柔軟な働き方に関する法改正対応完了は65%、残り35%は「準備中」

2.企業から見た柔軟な働き方とは「時間の調整」のみだった?

人事は「始業時刻変更(84%)」「短時間勤務(75%)」の2項目に集中、

従業員は「テレワーク」「休暇付与」「短時間勤務」などに分散

3.「残業なしなら給与減でもOK」…少数派の切実さは無視していいのか

「残業免除」を必要とした層の約4割は「減給されても良い」と回答

調査の実施概要

■調査機関 :自社調査

■対象エリア :日本全国

■対象者 :①従業員数100名以上の企業の人事担当者

②従業員数100名以上の企業の従業員

■調査期間 :2025年10月10日~2025年10月14日

■有効回答 :①育児・介護休業法改正対応中の企業の人事担当者 206名

②従業員数100名以上の企業に勤める従業員 408名

主な調査結果

「育児期の柔軟な働き方」に関する法改正対応、義務化された10月以降も「準備中」の企業が35%

2025年10月時点で、育児・介護休業法改正への対応を「完了している」と回答した企業は65%にとどまり、35%は「現在準備中」と回答。

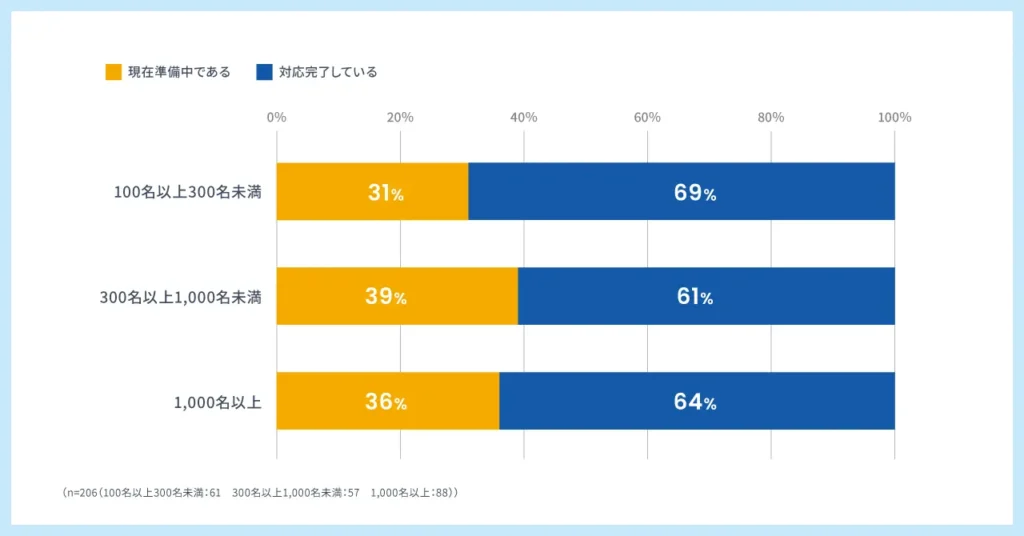

■企業規模別

育児・介護休業法改正への対応状況を企業規模別に見ると、「対応完了」は中小・大企業とも6割前後で推移し、規模による大きな差は見られなかった。対応の進捗は企業規模に依存しておらず、課題の本質はリソース量ではなく「現場運用の仕組み」にあると考えられる。

自由記述では「要員不足」「業務分担が難しい」「現場の理解不足」など、運用段階での課題が多く挙がっており、制度整備が進んでも、要員配置や業務分担の難しさが障壁となっていることがうかがえる。

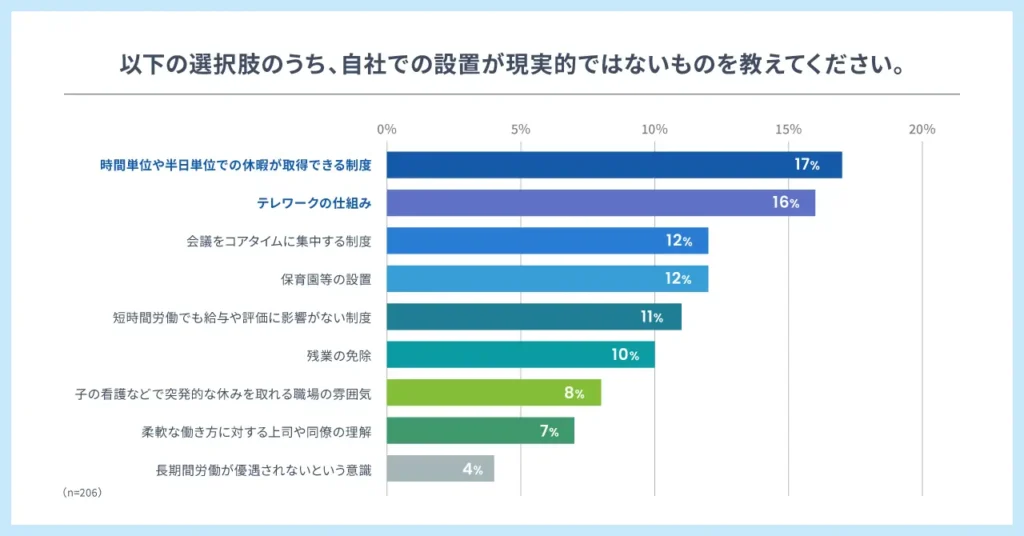

また、人事に対して「自社では現実的ではない制度」を尋ねたところ、「時間単位・半日単位の休暇取得(17%)」と「テレワークの仕組み(16%)」が上位を占めた。準備に手間取っている理由の一つとして「半休などの休暇取得」「テレワーク」が現場の業務状況に合わせにくいという声が見られる。

■「現実的ではない制度」で「時間単位・半日単位の休暇取得」「テレワーク」 を挙げた人事担当者のコメント抜粋

l ロールモデルが存在しない

l 人材の不足による業務の遅れ

l 育児社員の業務を分担する仕組み作りが難しい

l 意識改革が必要

l まだ男性社会で、育休に職場の理解が必要十分だとはいえない

l 穴埋めを誰がするのか

自由記述では、「要員不足」や「業務分担の難しさ」「現場の理解の欠如」など、現場運用に関する具体的な悩みが多く寄せられた。現場で支える人員や仕組みが不足していることが、制度導入の大きな障壁のひとつであると浮き彫りになっている。

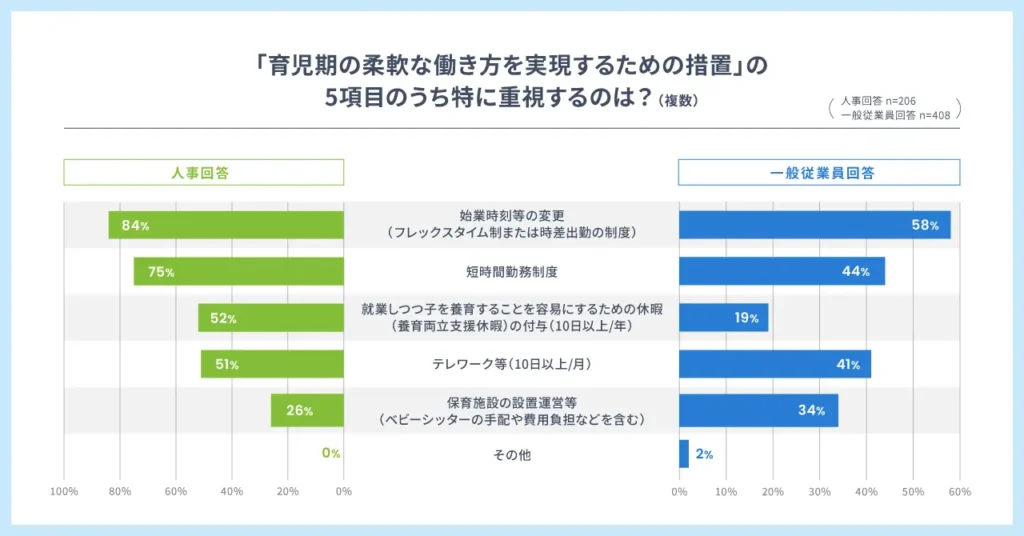

「始業時刻変更」「短時間勤務」に集中する人事票、対してニーズが多様化する従業員票

「子育てと仕事の両立に必要な制度」を尋ねた結果、人事担当者は「始業時刻等の変更(84%)」「短時間勤務(75%)」に回答が集中。一方、従業員は「テレワーク(44%)」「休暇付与(41%)」など幅広く回答が分散した。

企業側は制度整備の焦点を絞る傾向がある一方、従業員は家庭や働き方の多様化に応じた選べる制度を求めていることが分かった。

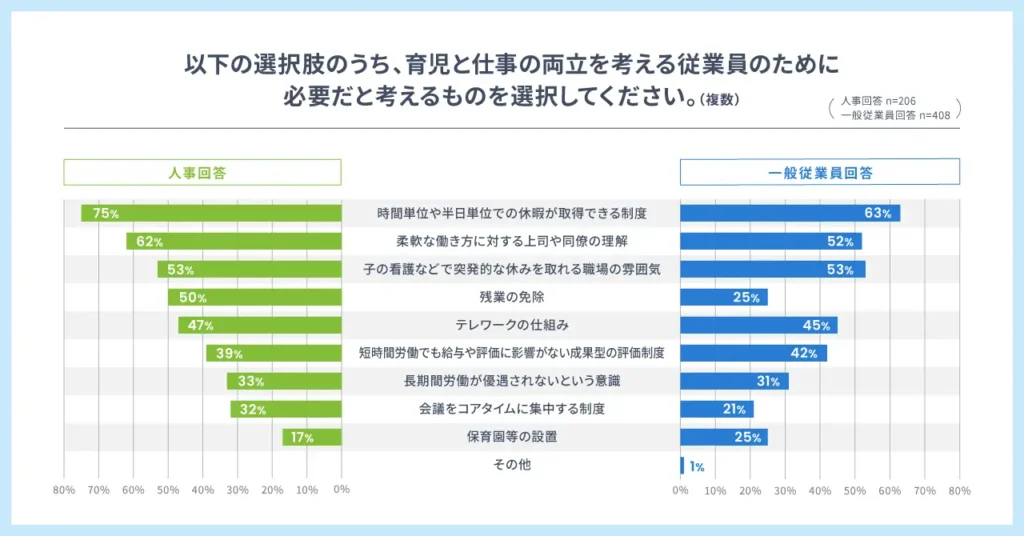

こうした傾向は、「柔軟な働き方を支える仕組み」を尋ねた設問でも同様の構図が見られた。

人事担当者・従業員ともに「時間単位休暇」「テレワーク」「上司や同僚の理解」など、柔軟な働き方を支える基盤を重視していた。ただし、「残業の免除」では人事担当者(50%)が従業員(25%)を大きく上回り、逆に「保育園等の設置」では従業員(25%)が人事(16%)をやや上回った。

また、従業員の回答は項目ごとの票が分散しており、画一的な制度整備ではニーズの幅に対応しきれない可能性が示唆された。

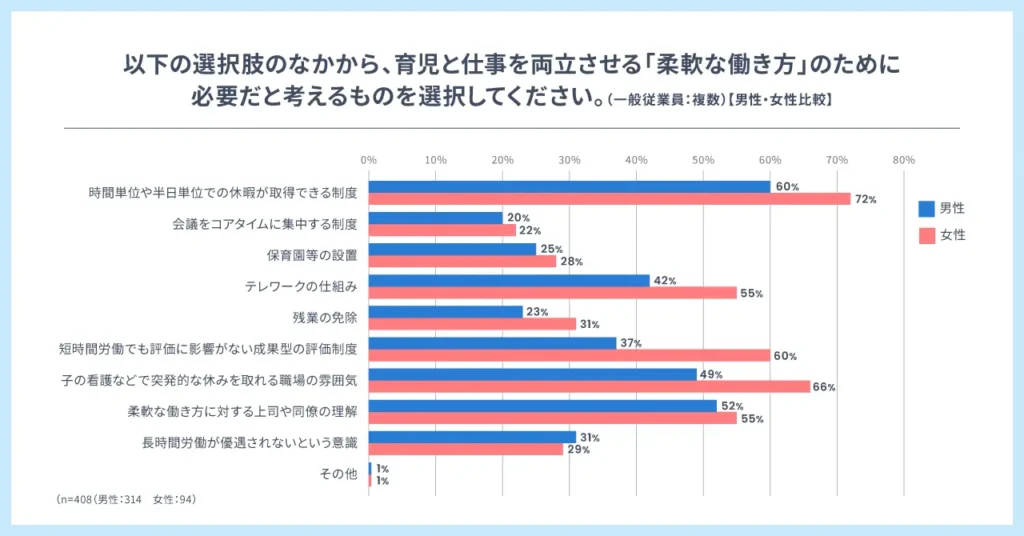

■従業員の回答内訳(男女別)

柔軟な働き方を実現するために必要と考える施策では、男女で共通点が多い一方、強調点に違いがみられた。女性は「成果型評価制度(60%)」「突発的な休みを取れる職場の雰囲気(66%)」など、評価の公平性や職場の理解に関わる項目が高く、現場での支え合いを重視する傾向がうかがえる。

男性では「テレワークの仕組み(42%)」が相対的に高く、場所や時間の柔軟性を求める傾向が見られた。

「残業免除」を求める層では“減収も許容”が4割近く

■柔軟な働き方の本質は多数派の満足ではなく、少数派の切実さをどう支えるか

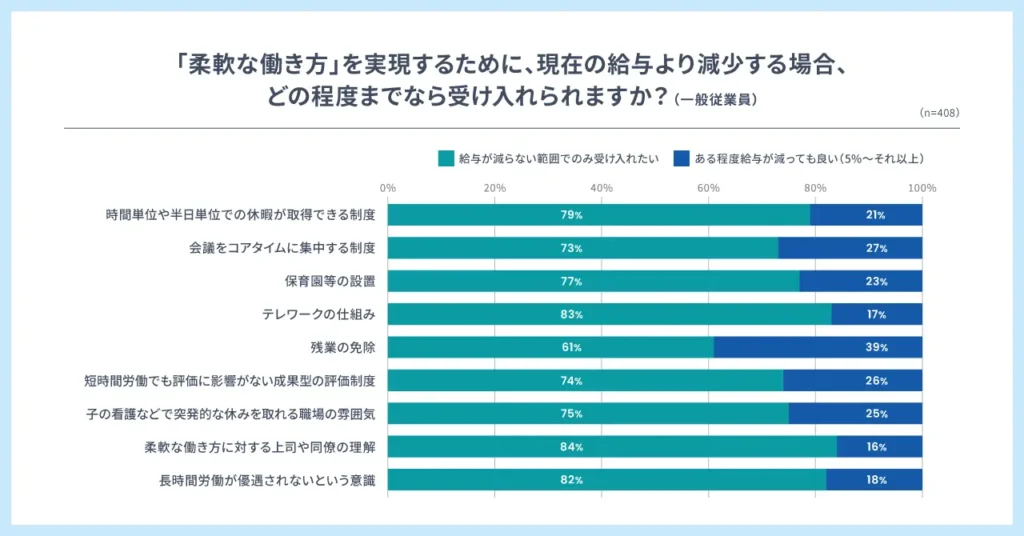

今回の従業員の回答では、多くが「給与が減らない範囲で柔軟な働き方を望む」と答える一方で、「減収してでも柔軟な働き方を実現したい」という声も一定数見られた。

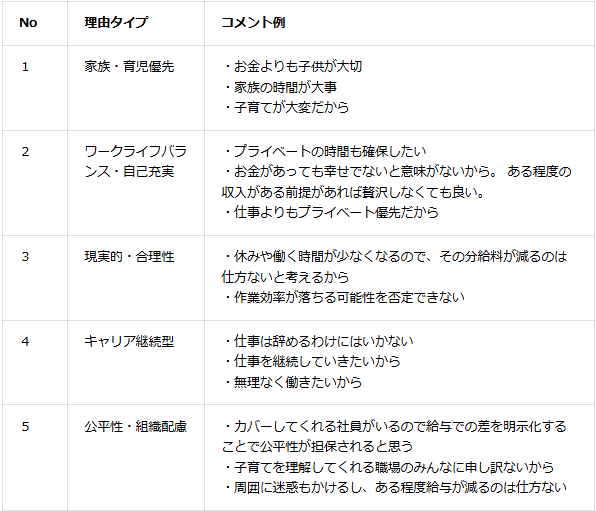

■ Q|「給与が減っても柔軟な働き方を望む」と回答した方は、その理由を教えてください。(従業員:コメント回答内訳)

自由記述では、「家族や生活を優先したい」「公平性を保ちたい」「無理なく働き続けたい」など、その理由は多岐にわたった。減収を受け入れる判断は一様ではなく、家庭環境や職場の状況、個人の価値観など、さまざまな要因が影響している。

こうした多様な背景を持つ従業員一人ひとりがいるなかで柔軟な働き方を実現するためには、柔軟な制度設計とそれを実現する具体的な運用体制の整備が求められる。

まとめ 数字の裏にある、“働く一人ひとりのリアル”とは

日本では2025年10月より育児・介護休業法が改正され、企業には「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」の設置が義務付けられた。同時に、厚生労働省が2025年7月に公表した「令和6年度雇用均等基本調査」では、男性の育児休業取得率が40.5%(前年度30.1%から10.4ポイント上昇 ※)と過去最高を記録するなど、働き方をめぐる環境は大きな転換期を迎えている。

一方、法改正対応の進捗において、義務化された制度整備を「完了した」企業は65%にとどまり、35%は「準備中」と回答。企業規模にかかわらず「要員不足」「業務分担の難しさ」「現場の理解不足」など、運用面の課題が共通して挙がった。制度を整えることのみでなく、現場でどう運用するかという設計こそが今後の焦点となっている。

また、人事・従業員ともに「始業時刻の変更」「時間単位休暇」「テレワーク」など、柔軟な働き方を支える制度を重視する点で方向性は一致。しかし、その内実を見ると、企業側は「勤務時間の調整」や「制度運用の現実性」を重視する一方で、従業員側は「生活との両立」や「職場での理解」といった、より日常に密着した支援を求めており、焦点にわずかなズレが見られた。

従業員の自由回答からは、「減収してでも柔軟な働き方を望む」という切実な声も見られた。その背景には「家族や生活を優先したい」「子育てが大変だから」「無理なく働き続けたい」など多様な理由が存在し、減収を受け入れる判断は一様ではなく、家庭環境や職場の状況、個人の価値観など、さまざまな要因が交錯している。

柔軟な働き方の実現に向けて、企業が注目すべきは多数派の平均ではなく、強い必要性を抱える少数派をどう支えるかという視点であろう。制度を整えるだけでなく、一人ひとりの働き方を考える企業こそが求められていくと考えられる。

※出典:厚生労働省「令和6年度 雇用均等基本調査 結果概要」(男性育児休業取得者の割合40.5%/女性86.6%)

本記事の出典元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000029825.html