マニュアルと手順書は、業務を確実かつ効率的に進めるために欠かせない文書です。一般的に、「マニュアル」は業務全体の流れや背景を網羅する包括的な文書であり、その中に具体的な作業工程を記した「手順書」が含まれる構造です。つまり、マニュアルは、手順書を含む上位概念と捉えることができるでしょう。

再現性の高い業務遂行には、作業手順に加えて、作業の目的や判断基準をマニュアルに示すことも不可欠です。両者の性質を正しく理解することによって、誰が対応しても一定の成果が得られる体制を整えられるようになるのです。

この記事では、マニュアルと手順書の違いを解説するとともに、各文書を作成するステップや、読み手に伝わるコツを詳しく紹介します。

▼業務効率化に欠かせないマニュアルの作成・管理を、専門のスタッフがサポートいたします!▼

マニュアルと手順書|目的・役割・記載内容の違い

マニュアルと手順書は、どちらも業務を円滑に進めるための文書ですが、目的や役割、記載する情報の範囲が異なります。

目的

【マニュアル】

・業務全体の流れや背景、行動方針を明文化し、業務を統一化すること

・組織内で共有すべき知識をまとめ、ナレッジを蓄積すること

【手順書】

・特定業務を実行する手順を標準化すること

・別名:作業標準書、SOP(Standard Operating Procedures/標準作業手順書)

※POINT※

誰が行っても同じ成果を出せるようにするには、手順だけでなく、その背景や判断基準を示すマニュアルの整備も欠かせません。両者を合わせて運用することで、再現性の高い業務体制が実現できます。

役割

【マニュアル】

・複数の部署やプロジェクトで共有できる業務の指針

・組織の理念や方針を提示し、業務の全体像を把握できるようにする

【手順書】

・ある特定の作業プロセスを細分化して説明するための文書

・現場で使う作業の実践手引きとして作業者の混乱を最小限に抑える

記載内容

【マニュアル】

・業務の前提条件、背景、目的、対象業務の範囲

・全体フロー、注意点、関連部署との連携方法など多角的な情報

【手順書】

・作業工程、完了基準までを時系列で、作業ステップごとの具体的指示

・使用する道具・ツール、準備物、注意点など

つまり、マニュアル=業務全体の地図 、手順書=作業工程の詳細を記した実践用ガイドラインとも言い換えることができるでしょう。

▼アウトソーシング導入のメリット・効果について知りたい方、まずはこちらの資料をご覧ください!▼

マニュアルを作成するための5ステップ

組織全体の業務をカバーするマニュアルを作るには、情報を順序立てて整理し、読者にとって使いやすい形にすることが大切です。ここで紹介する5つのステップがあれば、無駄なく効率的に作成・運用できます。

STEP1:対象範囲を決め、作業を洗い出す

まずは、どの業務のマニュアルなのか、対象範囲を明確にします。業務全体を見渡し、関連する作業や部署を広く洗い出してリストにまとめましょう。対象範囲がはっきりしていないと、情報の抜け漏れや不要な内容の混在が発生しやすくなります。

STEP2:構成を考案する

洗い出した作業を、効果的にまとめるための構成(目次)を作ります。目的・背景 → 業務フロー → 注意点・FAQ というように、読み手の理解を助ける自然な流れを意識するとスムーズです。見出しを明確に設定することで、読み手が迷わずに情報をたどれるようになります。

STEP3:実際の執筆とビジュアル化

構成が定まったら、その流れ通りに文章化します。文章だけでは表現しづらい部分は、フローチャートや図表、写真/イラストなどのビジュアル情報で補いましょう。動画マニュアルの形式も活用すれば、視覚と聴覚の両方から理解を促進できます。できるだけ具体的に表現することで読み手の理解度が高まります。

STEP4:テスト運用とフィードバック

一度完成したマニュアルは、実際の業務で使用してもらいフィードバックを集める工程が欠かせません。ユーザー目線でどの部分が読みづらいか、どの項目が不足しているかを把握する機会となります。従業員の声を反映しながら改善することで、より実務に根ざしたマニュアルが完成します。

STEP5:定期的に更新・改善を行う

業務内容の変更に応じて、継続的な改善とバージョン管理を行い、常に最新状態を維持しましょう。作業手順やツールの変更があったときに即時対応できるよう、管理者を決めておくとスムーズに運用が続けられます。

手順書を作成するための5ステップ

特定の作業に焦点を当てる手順書は、誰が読んでも同じ成果を出せるように作ることが大切です。ここでは手順書の作成手順を解説します。ステップ3以降は、マニュアル作成のステップとほぼ同じです。

STEP1:情報の洗い出しと整理

業務完了までに必要な情報を、作業の最小単位ごとに洗い出して整理します。作業を時系列で追いやすいよう、業務工程を区切って管理することがポイントです。準備物や条件、注意点なども併せて洗い出すことで、後の記載漏れを防ぎます。

STEP2:構成を考案する

情報を整理したら、手順書をどのように展開するか大まかな構成を考案します。実際に行う順番通りに、項目や見出しを設定してください。読み手が最小限のスクロールとページ移動で理解できるよう、シンプルかつ論理的な構造に整えます。

STEP3:構成に従い内容を記載

構成に従い、実際の作業手順に沿って内容を記載していきます。必須作業工程や操作手順は、順を追って具体的に書きましょう。操作画面のキャプチャやチェックリスト形式で記載すると、より実務で使いやすくなります。

STEP4:テスト運用とフィードバック

ある程度形になったら、実際に手順書どおりに作業してもらい、改善点を探します。手順が分かりづらい箇所や前提知識が抜け落ちている部分などを修正しましょう。細やかな工程の場合、読み手と作成者の認識の差が生じやすいため、利用者目線で確認します。

STEP5:定期的に更新・改善を行う

業務環境やツールのアップデートなど作業工程が変われば、手順書も見直します。定期的に内容をチェックし、最新状態を反映させることで、常に信頼性の高い手順書を維持できます。担当者を明確にしておくと、更新の責任所在がはっきりし、改訂を迅速に進められます。

▼アウトソーシングでよく使われる単語を、一冊に分かりやすくまとめています!▼

マニュアル・手順書と混同しやすい言葉

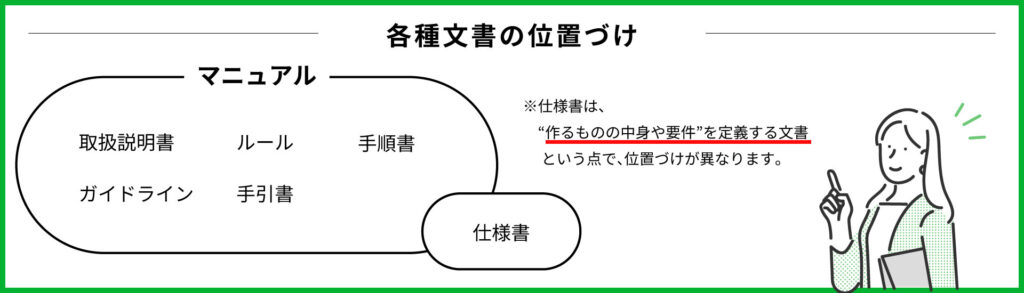

マニュアルや手順書と似たような使われ方をする文書には、「取扱説明書」「仕様書」「手引書」などがあります。これらを混同すると、文書の目的がぶれてしまう可能性があるため、正しい使い分けを押さえておきましょう。

| 文書名 | 主な目的 | 使用シーン |

| 取扱説明書 | ・機器や製品の操作方法、安全上の注意を示す | ・特定の道具やソフトウェアなど、その機能の使い方を説明する場合 |

| 仕様書 | ・開発や導入の際に製品やシステムの要件、仕様を明確にする ・作業者と開発者間での共通認識を図る | ・システム開発、外注先との共有時 |

| 手引書 | ・組織やプロジェクトを進める上での基本的な指針や方針を伝える | ・新人教育、社内ルールを明文化する場合 ・考え方や判断基準の共有時 |

これらの文書はそれぞれ独立しているように見えて、役割の重なりもあります。

マニュアルの中に、取扱説明書、手引書、手順書が含まれているという認識で差し支えないケースが多いでしょう。ただ、仕様書については、“実務の進め方”というより、“作るものの中身や要件”を定義する文書である点が異なります。以下は、そのイメージ図です。

読み手に伝わるマニュアル・手順書を作るコツ

いくら文書を整えても、読み手が理解しづらければ使い勝手は下がってしまいます。ここでは、よりわかりやすく実務に活用できるマニュアルや手順書を作成するためのコツを紹介します。

【読み手に伝わるマニュアル・手順書を作るコツ】

●5W1Hで構成する ●すぐ実行できる内容に

●視覚情報を活用する ●簡単な言葉で表現

●読み手を想定する ●作成ツールの活用

✔ 5W1Hで構成する

5W1H[Who(誰が)/What(何を)/When(いつ)/Where(どこで)/Why(なぜ)/How(どうやって)]を軸に整理するのが基本です。情報の抜け漏れを防ぐためにも、特にWhy(なぜ)を丁寧に記述することが重要です。

✔ 視覚情報を活用する

図解・写真/イラスト・動画などを活用し、文字だけに頼らない設計を心がけましょう。視覚的な情報を組み合わせることで直感的に理解しやすくなり、ミス防止にもつながります。視覚化することで読み手の理解と記憶を助け、ミスや手戻りを減らすことにつながります。

✔ 読み手を想定する

読み手の知識レベルはさまざま。新人や初心者、非エンジニアもいれば、十分な経験者もいるでしょう。それぞれの立場を想定して、用語選びや説明の具体度を調整し、幅広い読者に読みやすい文書に仕上げます。

✔ すぐに実行できる内容に

読んで理解し、すぐに行動に移せる内容であることが求められます。抽象的な表現だけでなく、具体的な手順や必要なツールなどを明記することで、作業者が迷わずに実践できるようになります。

✔ 簡単な言葉で表現

専門性が高い業務であっても、なるべく専門用語を噛み砕いて解説します。これによってノウハウの属人化を予防する効果もあります。また、短い文章と分かりやすい言葉を心がけることで、読み手が内容を理解しやすくなります。

✔ 作成ツールの活用

マニュアルや手順書の作成には、専用の「作成ツール」を活用するのもおすすめです。見出しテンプレートや画像配置がしやすい編集機能などを備えたツールを使えば、誰でも統一感のある文書を効率よく作成できます。

誰もが使えるマニュアルで、生産性向上を実現! BODの「マニュアル作成・管理代行サービス」

作成代行サービスの利用も効率化の糸口に

マニュアルや手順書の作成は、本来、継続的かつ全社的に取り組むべき業務ですが、現場では「作る時間がない」「どこから始めればいいかわからない」といった声が多く聞かれます。特に中小企業においては、専任担当者の不在やリソース不足により、マニュアル整備が後回しになることも少なくありません。

こうした課題に直面したときには、「マニュアル作成代行サービス」の活用が有効です。ヒアリングから構成設計、図解やテンプレート設計までを専門のプロが支援することで、属人化の回避や業務効率の向上を実現できます。

また、マニュアルや手順書を整備する最大のメリットは、誰が担当しても一定の業務品質を保てることにあります。さらに、作成した各種マニュアルを「マニュアルライブラリー」として一元管理しておけば、従業員が必要なときにすぐアクセスでき、社内のナレッジ共有が促進されます。結果として、情報伝達が円滑になり、生産性や業務効率の向上にもつながっていくのです。

BODの「マニュアル作成・管理代行サービス」

誰もが使えるマニュアルで、生産性向上を実現!

日常業務から専門分野まで対応可能!業務マニュアルの作成、修正・更新、どのフェーズでもマニュアル作成のプロに依頼できるサービスです。

ヒアリングから構成設計、原稿作成、図解・テンプレート設計までワンストップで支援!

現場ヒアリングに基づいた“使われるマニュアル”を重視し、単なる文書化ではなく、業務の属人化防止や教育工数の削減、業務品質の向上につながるアウトプットをご提供します。

誰もが迷わず使える業務マニュアルで、生産性向上と標準化を実現しませんか?